Partizipative Bedarfserhebung

Einbeziehung der Akteure in Durchführung und Auswertung der Datenerhebung

Fehlen Informationen zur Feststellung des Bedarfs der Schlüsselgruppe, können diese partizipativ erhoben werden. Daten partizipativ zu erheben bedeutet, Projektmitarbeiter*innen und Schlüsselgruppe (und ggf. weitere Akteure) in die Planung, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung einzubeziehen. Dabei sind verschiedene Stufen der Partizipation möglich.

Vor- und Nachteile einer partizipativen Bedarfserhebung

- Fließen das Wissen, die Perspektive und die Deutungsmuster der Schlüsselgruppe mit in die Bedarfsbestimmung ein, wird ihre Lebenswelt besser berücksichtigt und ihr Bedarf angemessener erhoben.

- Partizipation bei der Bedarfserhebung bietet einen direkten Anknüpfungspunkt für die Entwicklung lebensweltorientierter Strategien der Gesundheitsförderung und Prävention.

- Sind Praktiker*innen in die Bedarfserhebung eingebunden, kann ihr lokales, fachliches und praktisches Wissen einfließen. Ihre (Forschungs-) Kapazitäten werden gefördert und die Chance, dass die Ergebnisse der Bedarfserhebung genutzt werden, wird erhöht.

- Die Einbindung der Schlüsselgruppe in die Bedarfserhebung stärkt die Position und Handlungskapazitäten der Schlüsselgruppe - sie ist in eigener Sache mobilisiert (Empowerment).

- Erheben Praktiker*innen und Vertreter*innen der Schlüsselgruppe den Bedarf der Schlüsselgruppe gemeinsam, fördert dies ihre Zusammenarbeit und die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse.

- Partizipiert die Schlüsselgruppe, können die Instrumente und Ergebnisse der Bedarfserhebung in der Sprache der Menschen formuliert werden, die erreicht werden sollen.

- Partizipation ist relativ zeit- und arbeitsaufwendig.

- Ergebnisse partizipativer Bedarfserhebungen sind im lokalen Kontext oft sehr aussagekräftig, aber darüber hinaus meist nur begrenzt verallgemeinerbar.

Vorgehen bei der partizipativen Bedarfserhebung

Zunächst wird geklärt, wessen Bedarf erhoben werden soll, d.h. die Schlüsselgruppe wird definiert, die Beteiligten werden eingebunden und relevante Informationen aus verschiedenen Quellen (link) gesichtet.

Wenn deutlich ist, welche Informationen (bzw. Perspektiven) fehlen, kann daraus eine Fragestellung für die Bedarfserhebung entwickelt werden.

Um die Frage zu beantworten und die benötigten Daten zu erheben, können verschiedene Methoden zum Einsatz kommen.

Methoden zur partizipativen Bedarfserhebung

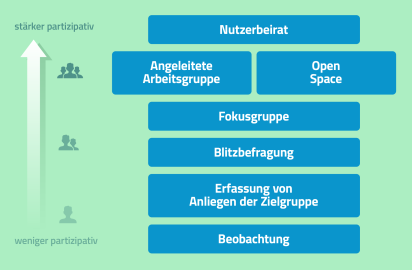

Es gibt prinzipiell ein unbegrenztes Repertoire an Methoden, mit denen der Bedarf einer Schlüsselgruppe partizipativ erhoben werden kann. Die hier vorgeschlagenen Methoden sind auch bei begrenzten Ressourcen relativ leicht umsetzbar. Der Grad der Partizipation (im Sinne von Definitions- und Entscheidungsmacht) der Methoden ist dabei unterschiedlich hoch.

Autor*innen:

Unger/Block/Wright